2017.08.07

OEM中心の無名ブランドが、MoMA公式グッズになった理由

世界の注目を集めるブランドに押し上げた戦略とは?

手のひらに収まる、小さな鉛筆削り。圧倒的な国内シェアを占めるほど高い品質を誇りながら、メーカー自身がその真価に気付かず、70年以上にわたってOEM生産だけを行っていた。それを変えたのが、ジェトロの専門家として中小企業の海外進出を支援している草野信明さん。MoMAをはじめ世界から認められるプロダクトに成長させた戦略とは、どのようなものなのだろうか。

2017.08.07

世界の注目を集めるブランドに押し上げた戦略とは?

手のひらに収まる、小さな鉛筆削り。圧倒的な国内シェアを占めるほど高い品質を誇りながら、メーカー自身がその真価に気付かず、70年以上にわたってOEM生産だけを行っていた。それを変えたのが、ジェトロの専門家として中小企業の海外進出を支援している草野信明さん。MoMAをはじめ世界から認められるプロダクトに成長させた戦略とは、どのようなものなのだろうか。

青山学院大学経済学部経済学科卒業。(株)エム・シー・リビングで良品計画など多数のブランドのマーチャンダイジングを担当。2006年に独立し、(株)クレアツォーネを設立。2007年よりジェトロ(日本貿易振興機構)の輸出有望案件支援事業の専門家として活躍中。「TEORI」「縞縞」「HAGIHARA」「角館 伝四郎」「中島重久堂」など多数の企業の海外進出を支援している。

Paragraph 01

PHOTO:坂野則幸

日本の人口が減少していくことに、危機感を抱いていない経営者はいないだろう。大阪・松原市の工業団地にある小型鉛筆削り専門メーカー、中島重久堂の中島潤也社長もその一人。同社は1933年創業の老舗で、小型鉛筆削りでは国内シェア8割以上だが、売上高は第二次ベビーブームだった1980年代に比べると半分以下に落ち込んでいた。今後、国内市場が伸びる見込みは薄く、OEM生産がメインのため、発注元から価格交渉を迫られる可能性もある。

そこで、中島社長は海外に活路を見出そうと、ジェトロ(日本貿易振興機構)のセミナーに参加。「どうしても海外に出たいからサポートをしてほしい」と講師に訴えたが、反応は鈍かった。しかし、中島社長の必死さに何かを感じたのか、同じジェトロで輸出有望案件支援事業の専門家として活動している草野信明さんに話が回ってきた。

中島社長が幸運だったのは、草野さんが現場主義だったことだ。人口減少問題もあって、海外進出の相談をジェトロに持ちかける企業は非常に多く、審査前は面談のみのケースも少なくないが、草野さんは可能な限り企業を訪れ、生産の流れや現場の人たちの表情を見て、声を聞き、周辺の街の雰囲気まで体感するようにしている。

「できるだけ、その企業のアイデンティティを自分なりに感じ取りたいんです。ジェトロの専門家として活動を始めてから10年になりますが、たいていのことは十分理解しているつもりでも、実際に見るとその価値の1~2割程度しかわかっていないことも多いんですよ。だから、先入観や通り一遍のデータで判断せず、現場を見てからいろいろな可能性を探るようにしています」

企業訪問をする際も、事前にウェブなどでリサーチは行っているが、中島重久堂の工場では想像以上の衝撃を受けたという。

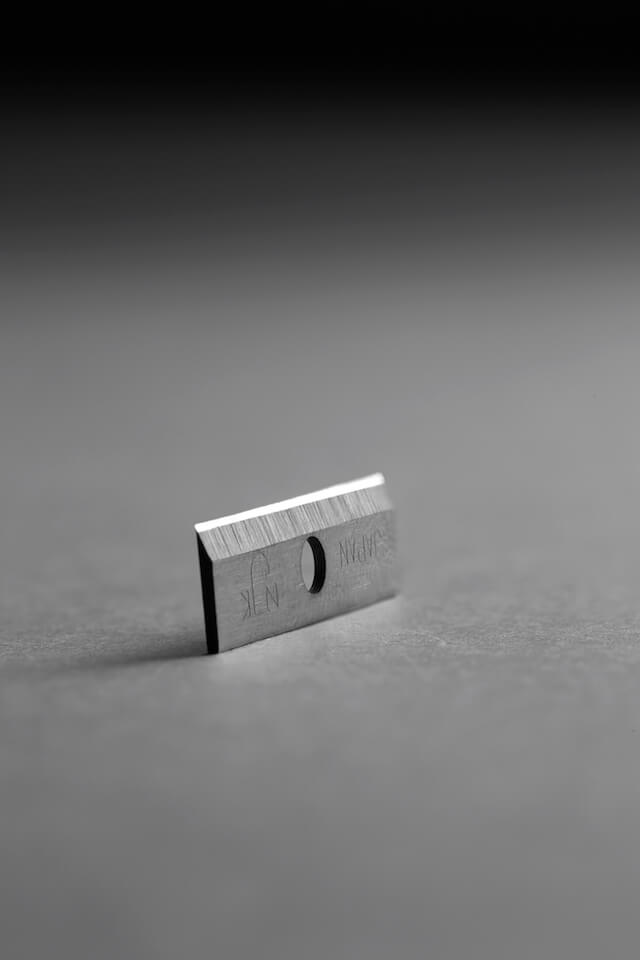

「まず驚いたのは、100%メイド・イン・ジャパンだったこと。小型の鉛筆削りの市場小売価格からして、日本でつくれるわけがないと思っていましたが、中島重久堂さんは、プラスチック樹脂成形から刃の部分の焼き入れと研磨、ビスに至るまですべて自社工場で生産しているんですよ。しかも、刃物は指で触れるとまるでベルベットのような感覚が味わえるほどしっかり研磨されています。そして、何よりも驚いたのは完成品の姿。検品後に箱詰めされた様子は『美しい』の一言でした」

その美しさの理由は、刃の研磨の精度、鉛筆削り本体の成形精度、本体への刃の取り付け精度によるものだった。その3つの精度の高さにより、鉛筆削りの縦、横、高さと、刃の取り付け位置が整っていくつも並ぶことで「連続の美しさ」が生まれる。

そこまで美しさを醸し出している製品だからこそ、品質も抜群。鉛筆を削るとスーッと滑らかに、軽やかに削れていく。1本丸ごと削っても、まるで和食の職人が大根を桂剥きするように、削った“鉛筆の皮”は途中で切れることがない。

「美しくて機能的であることは、海外で売れる商材の重要な条件のひとつ。それを満たしている中島重久堂さんのプロダクトは、間違いなく受け入れられると確信しました。もちろん、中島さんの熱意が強いことが大前提でしたが、自信を持ってジェトロ審査会へ推薦しました」

Paragraph 02

PHOTO:SUSUMU TAKEUCHI

ジェトロが支援することは無事に決まったものの、中島社長とアドバイザーとなった草野さんとの間には、いくつもの認識のズレがあった。まず、目指すターゲットが違っていたのである。

「中島さんは、当初ASEANの学童市場を狙っていました。確かに、ASEANは人口が今後増えていきますので、その狙いは決して間違っていません。でも、僕は、メインターゲットとするべき層は違うんじゃないかと思っていたんです」

草野さんがメインターゲットと考えたのは、「クリエイター」と「コレクター」、そして「個性的な教育を望む親と祖父母」。モノに対して愛着があり、鉛筆を使って書いたり描いたりすることに価値を感じられる人たちだ。

「まず、中島重久堂さんの製品を見たときに僕自身が“萌えた”んです(笑)。じゃあ、僕と同じような感覚を持つのはどんな人たちだろうと考えて出てきたのが、この3パターンでした。しかも、クリエイターやコレクターはインフルエンサーになる確率も高いですから、発信源として開拓するべき層だと考えました」

もちろん、プロダクトの価値を底上げしようという狙いもあった。

「中島さんは、自分たちのプロダクトに対する自信はお持ちでした。でも、周囲の評価に対しては不安があったんです。はっきり言えば、プロダクトを過小評価していたんですね。これは、OEM生産をメインとしてきたから無理もないんです。注文に応じてつくることはできるけれども、エンドユーザーからの評価を直接聞くことはできないじゃないですか。しかも、少子化で子どもが減っているから、発注量も少しずつ目減りしていきます。どうしても自信を失いかけてしまいますよね」

では、そんな“閉じかけた”中島社長の心をどのような手段で開いていったのだろうか。武器として用いたのは、写真だった。

「鉛筆を入れる穴から、刃の部分を見上げるアングルで、写真を撮ったんです。刃の部分から光を通すと、非常にきれいな光が入ってきて、刃のラインが美しく際立つんですね。これには中島さんも『そんな風に写真を撮ったことはなかった』と驚いてくれました」

この写真は、“伝え方”によって受け取り方が変わるということのプレゼンテーションにもなった。モノづくりに携わる職人は、言葉や写真で伝えるよりも「1回使えばわかる」となりがち。しかし、まず興味を惹かなければ「試しに使ってみよう」という気持ちを引き出すこともできない。

さらに、斬新なアングルの写真を見たことで、中島社長はモノづくりに対する誇りと情熱を刺激されたのではないだろうか。だからこそ、同様の姿勢を持つクリエイターをターゲットとする草野さんの考えが理解できたのだろう。中島重久堂にとっては、1枚の写真がターニングポイントになったともいえる。

Paragraph 03

PHOTO:SUSUMU TAKEUCHI

ターゲットを定めたら、あとはそこへアプローチしていくだけ。草野さんは、海外展示会への出展を提案した。

「中小企業が海外進出を目指すならば、僕は海外展示会への出展が一番の早道だと思います。自分たちのプロダクトを知ってもらうためには、世界観を理解してもらう必要がありますが、いきなりショップを海外に展開するのは資金もかかりますし、リスクも大きい。僕がそうしているように、バイヤーが自分たちのオフィスや工場に来てくれるのが一番いいですが、なかなかそうもいきません。その点、海外展示会はわざわざアポをとらなくてもバイヤーが来てくれて、しかも展示に工夫を凝らせば世界観を伝えることもできます。多くのバイヤーが集まる展示会ならば、本来なら簡単にアポがとれないビッグバイヤーと商談できるチャンスもあるわけです」

数ある海外展示会の中から、草野さんが選んだのはパリのメゾン・エ・オブジェ。「インテリアのパリコレ」とも称されるヨーロッパ最大級のデザイン・インテリア見本市で、クリエイターが多く集まるのも選んだ理由だ。

「メゾン・エ・オブジェはジェトロが合同ブースを出しているので、そこに参加しました。合同出展の場合、1社のスペースが小さくなってしまったり、他のブランドを含めて“ジャパンブランド”としてひとくくりで見られたりといったデメリットもあります。ただし、ジェトロのブースを必ず訪れるバイヤーも数多くいますので、たとえ初出展であってもチェックしてもらえるメリットがあります。いきなり単独で出展するのは費用もかかりますし、中島さん自身にそこまでのノウハウもお持ちでなかったので」

もちろん、スペースが小さくても展示には工夫を凝らした。プロダクトを直置きせず、アクリルプレートを用意してその上にアクセサリーのように並べたのが特徴的だ。

PHOTO:坂野則幸

「鉛筆削りはカジュアルなプロダクトですので、直置きしたり窮屈に並べたりしたのでは、価値が下がってしまうと考えたのです。いかに美しく見せるかという点には配慮しました」

せっかく安くない費用をかけて海外展示会に出展するのだから、スペースを無駄なく使い、できるだけ多くのプロダクトを展示したいと考えるのが人情。しかし、草野さんはその逆を張って展示物を絞り込み、あえてスペースにも余裕をもたせることでプロダクトの価値を創出しようとしたわけである。しかも、そこにはしっかりとした戦略的な裏付けがあった。

「メゾン・エ・オブジェに限らず、どの展示会もそうなのですが、出展者さんは基本的に飾り立てたがるものです。逆に、シンプルな展示は、質が高くないと成り立たないため、やりきることができれば、審美眼をもったバイヤーを惹きつけることができるのです。エルメスやルイヴィトン、MoMAもそうですけれども、いわゆるビッグバイヤーはゴテゴテしたものよりも、シンプルでミニマルなものを求める傾向があります。そもそも、日本はわび・さびに代表されるように“簡素な美”を得意としています。簡素な中にどれだけ贅を追求し、ブランディングの先進国が集まっている欧米で勝負するのが、僕自身にとってのミッションでもあるのです」

実際、この1回目の合同出展時にMoMAのバイヤーと商談を実施。その後の商談で、世界の一級品をセレクトした公式ショップで販売されることが決まった。品質はもちろん、その世界観が評価されてのことなのは間違いない。

Paragraph 04

PHOTO:SUSUMU TAKEUCHI

海外展示会では、プロダクトの展示方法だけでなく、プレゼンテーションツールとしてのオブジェにも“簡素な美”を徹底的に追求。草野さん自身が美しさを感じた“連続の美”を表現しようと、いくつもの鉛筆削りを調えて並べた透明なアクリルボックスに、“ペンシルフレーク”と呼んでいる鉛筆を削った“皮”など、シンプルに機能美をアピールしている。いずれもバイヤーから大人気で、販売していなかったのにもかかわらず「ショップに置きたい」と申し出たバイヤーが30~50ユーロで購入。まさに、付加価値を創造することに成功したといえる。

「やはり、印象に残そうと思ったらビジュアルが大切です。1000のワードよりも1つのビジュアルのほうがよほど効果的ですね。『素晴らしい鉛筆削りです』と声を枯らして訴えてもうさんくさいですが(笑)、オブジェを見せたら『こんなきれいに削れるの?』と驚きが生まれるじゃないですか」

だからこそ、写真にもこだわる。4回目の出展となる2017年のメゾン・エ・オブジェでは、中島さん、草野さんを含めた4名が丸一日スタジオにこもって撮影を実施。鉛筆を200本削って並べたり、スモークを炊いたり、刃の部分を螺旋階段のように重ねて撮影したりと、ありとあらゆる工夫を試みた。

PHOTO:SUSUMU TAKEUCHI

「逆に、展示の品数は出展ごとに絞っています。僕はマーチャンダイジングも専門なのですが、究極の理想は1SKU(ストック・キーピング・ユニット=在庫管理の単位)だと思っています。品数を極限まで減らせば、そこに時間とお金をすべて注ぎ込めますし、競合との差別化も図ることができるからです。中島重久堂さんならば、製品はこの小さな鉛筆削り。鉛筆削りにもいろいろアイテムがありますが、中心となるアイテムをしっかりとターゲットに伝えることができれば、自ずと他のアイテムにも興味を持ってもらえるようになります」

そうした確固たる戦略のもとに、メインビジュアルとして据えているのが、先述したアクリルボックス。次回の海外展示会出展では、3メートルのカウンター全体をアクリルボックスにして、バックライトを当てる計画も進行中だ。

Paragraph 05

PHOTO:坂野則幸

順調そのものに見える中島重久堂の海外進出プロジェクトだが、大きなつまずきもあった。最初の海外展示会出展が成功し、2年目は単独出展を目指したが、出展審査でまさかの落選。必要最小限の申請書類しか提出しなかったのが敗因だと草野さんは振り返る。

「1年目である程度の成果が得られたので、中島さんは申請書類に手間ひまかける必要性をそれほど感じていなかったのだと思います。ロケーションのいいブースを獲得するためには、しっかりプレゼンテーションをしなければならないのですが、『1回出ているし、既存の資料を見繕って出せば大丈夫でしょう』と、それ以外の対応をされませんでした。

しかし、この結果は草野さんにとってある程度は想定内だった。ではなぜ、強引にでも結果が出せるようにしなかったのだろうか。そこには、ノウハウを獲得することが真の海外進出支援につながるという草野さんの信念があった。

「5年、10年前の自分だったら『そんな申請方法じゃあ落ちますよ!』と、何が何でも出展してもらうためにゴリゴリ介入したかもしれません。でも、その結果がどちらであっても、企業さんには『やらされた感』しか残らないんです。そこまで頑張らなくても通ったんじゃないか、無駄な費用をかけてしまったんじゃないかとの思いも残ります。最終的に数字の責任を負うのは企業さんなのですから、自分で最終的なジャッジメントをしないと、結局なんのノウハウも得られません。私のような外部のアドバイザーが言ったとおりにやるのではなく、まず自分たちの腹に落として、咀嚼してアクションを起こすというプロセスを踏むのが非常に重要なのです」

上質なモノづくりをすることよりも、ノウハウを残すことこそが大切だと草野さん。生きたノウハウが得られればこそ、企業自身がモノづくり、環境づくり、コトづくりに臨む体制を構築でき、そこで活躍できる人材も育成できるというわけだ。

「年に1回の展示会に落選すると、活動が1年間停滞しますので、痛いのは事実です。でも、ビジネスは数年単位ではなく、中長期的なスパンで考えるもの。力強く継続できるビジネスに育てるうえで、この1年の停滞が後から強烈に効いてきます。実際、中島さんも落選したことで『草野さんがダメだと言った理由がわかった。最小限じゃダメなんだね。きちんとプロジェクトを組むよ』と理解してくれました。それまで僕と中島さんの2人だけのチームでしたけれども、それから外部のグラフィックデザイナーがメンバーに加わりました」

Paragraph 06

たとえ遠回りをしても、きちんと理解し、ノウハウに昇華するまで待つ。もちろん、理解を促す材料の提示は怠らない。それが、草野さんのアドバイザーとしての基本姿勢だ。

「別の言い方をすると、仮説を立てずに実行してもノウハウになりません。せっかく海外展示会に出展するからといって、『どれかは当たるだろう』と商品のラインナップをすべて持ち込んでも意味がないのです。たとえラッキーパンチが当たったとしても、その理由がわからなければ次に生かせないからです」

様々な状況を綿密にシミュレーションするからこそ、「当たった理由」も「当たらない理由」も検証でき、たとえ失敗してもノウハウとして残すことができるというわけである。では、MoMAをはじめ、世界で認められるプロダクトとなった中島重久堂の鉛筆削りを、草野さんは今後どのように展開させていくのだろうか。

「アーティスティックな方面での価値創造は引き続き行っていきますが、アート市場は発信力がありますけれども決して規模は大きくありません。並行して『参加する』場をつくっていきたいと思っています」

PHOTO:SUSUMU TAKEUCHI

たとえば、鉛筆を削った“フレーク”と芯が削られて生じる“パウダー”を使って1枚の絵を描くワークショップも開催している。その根底にあるのは“もったいない”精神。短くなった鉛筆をつなげて1本の鉛筆にできる画期的なプロダクト「TSUNAGO」は、認知症予防に効果的だとして、老人ホームなどで使われることも増えている。

「削っておしまい、にはしたくないんです。鉛筆を使うことにワクワクできて、環境にも体にもやさしくて、しかも他の人とも楽しくできる。そんなプロダクトに成長させて、鉛筆を日常的に使いたくなる文化を根付かせたいと思っています」

実は子ども時代に鉛筆削りをほとんど使わなかったという草野さんだが、中島重久堂に出会って削るようになってから、「心が整う」感覚が得られることに気付いたという。

「今では、毎朝起きて鉛筆を削り、その写真を撮影してInstagramにアップするのが習慣になっています。国内・海外問わず同じようなファンを増やして、中島重久堂の『もったいない』の心で楽しく温かい想いを繋いでいきたいですね」

TEXT:高橋秀和