実際に会津の伝統工芸の現場を見て、大沼さんはどのように感じたのだろうか。

「まず、本当に素晴らしいと感じました。長年受け継がれ、磨き上げられてきた技術だけあって『神々しい』という言葉が自然に浮かんだほどです。ただし、仕上がったプロダクトを見て、現代に合っていないと感じた部分もありました」

たとえば会津漆器がそうだった。一昔前ならば、本格漆器は婚礼の三三九度や正月に備えて一家に一式揃えるのが当たり前だったが、今はそうした習慣がなくなりつつある。また、プラスチックに漆を塗ったプロダクトが増えるなど、従来のように木を薄く削って土台をつくる手間隙をかけた漆器が評価されにくくなっているのが現状だ。

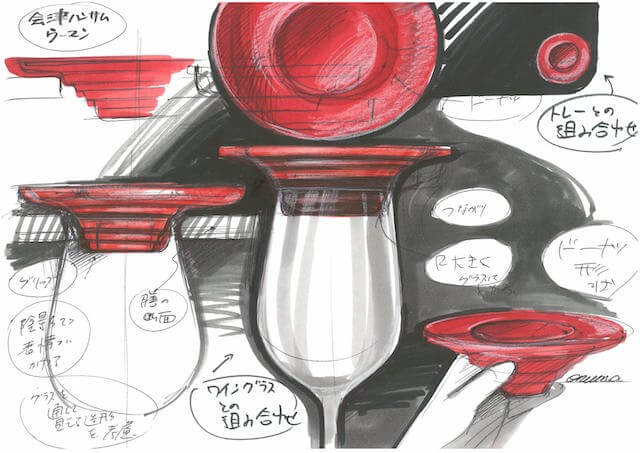

「しかし、やはり職人さんの技が凝縮された木の漆器は使用感が違うんです。明らかに口当たりがよく、持ったときに心地よい軽さもあり、盛り付けた料理も一段と映えます。そうした漆器の魅力をもっと活かすべきだと考え、現在のハレの舞台であるホームパーティ用のアイテムに『漆器の未来』があるのではないかと提案しました」

そうして生み出したのが「手塩膳」というプロダクト。箸やカトラリーが乗せられる下駄をつけ、膳の右下には醤油皿やグラスを置けるくぼみを設けた。醤油皿には内側に小さな輪を入れて段差をつけ、わさびと醤油が混ざらないように工夫している。

[手塩膳/太陽漆器]

「料理だけでなく、会話も食事の楽しみのひとつです。『このくぼみは何?』『どうやって使う器なの?』といった会話が生まれることで、コミュニケーションが広がっていきます。自然に、器を楽しむ文化も広がっていきますよね」

小さな輪をひとつ入れたことで、機能性を高めるばかりかプロダクトの独自性も発揮させた大沼さん。工程はひとつ増えたが、同心円にすることでコストアップも防いでいるのも見逃せないポイントだ。

「同様に、陶器の会津慶山焼でも仕切りを設けた『wa皿』をつくりました。たとえば中にハンバーグを盛り付けても、外側に盛り付けたフルーツにはソースがかからない仕組みです。実は、この『wa皿』では、中の円を楕円にしたほうが使いやすいという意見もありました。しかし、そうすると別の工程が必要になってしまい、3,000円で販売できるものが8,000円になってしまいます。別の工程が発生すると量産も難しくなりますから、あえて同心円のままにしました」

[wa皿/会津慶山焼]

量産できないプロダクト、売れないプロダクトは意味がない――。大沼さんのそうした考えは、師匠であるデザイン界の巨匠、喜多俊之氏の言葉に大きく影響されている。

「『かっこいいだけ、使いやすいだけじゃあかん。売れなあかん。売れなければ誰も喜ばない』というのが喜多先生の教えでした。アーティストならば自分で価値を決めればいいですし、1点モノが売れればいいんでしょうが、デザイナーはそれでは務まりません。クライアントの社内でも理解される必要がありますし、市場でも受け入れられなければなりません。そのあたりのバランスをしっかり見極めてデザインをするのが、私の仕事だと思っています」